行銷到底該拿粉絲團怎麼辦?

2013 May 20 職場二三事

社群行銷,絕對是近四年來最令行銷人頭痛的一個題目。

乍看之下好像是一個「最省錢的行銷方式」;但是實際著手時,除了廣告還要活動,做完了還不知道到底有沒有幫公司賺錢。

雖然許多人提出了社群的黃金經營準則,但是這不上不下的現象並沒被改善,重點還是在於:缺乏一套評斷社群經營的標準。

開站→活動→成長

開站→活動→成長

持續成長直至下次活動[/caption] 而一個好的粉絲團所帶來的收益應該長這樣(紅線): [caption id="attachment_1868" align="aligncenter" width="300"] 粉絲總人數/討論數

粉絲總人數/討論數

可以一定比例的轉換出訂單或收益[/caption] 但是事實上的曲線通常會是(黑線): [caption id="attachment_1869" align="aligncenter" width="300"] 開站活動帶來極高的粉絲活動效益,但隨著經營時間推進,幾乎都是無效粉絲群,空有人數,沒有意義和營收。[/caption]

這類粉絲團有著一些共同的特徵,而這些特徵來自於對黃金經營準則的錯誤解讀,例如:

開站活動帶來極高的粉絲活動效益,但隨著經營時間推進,幾乎都是無效粉絲群,空有人數,沒有意義和營收。[/caption]

這類粉絲團有著一些共同的特徵,而這些特徵來自於對黃金經營準則的錯誤解讀,例如:

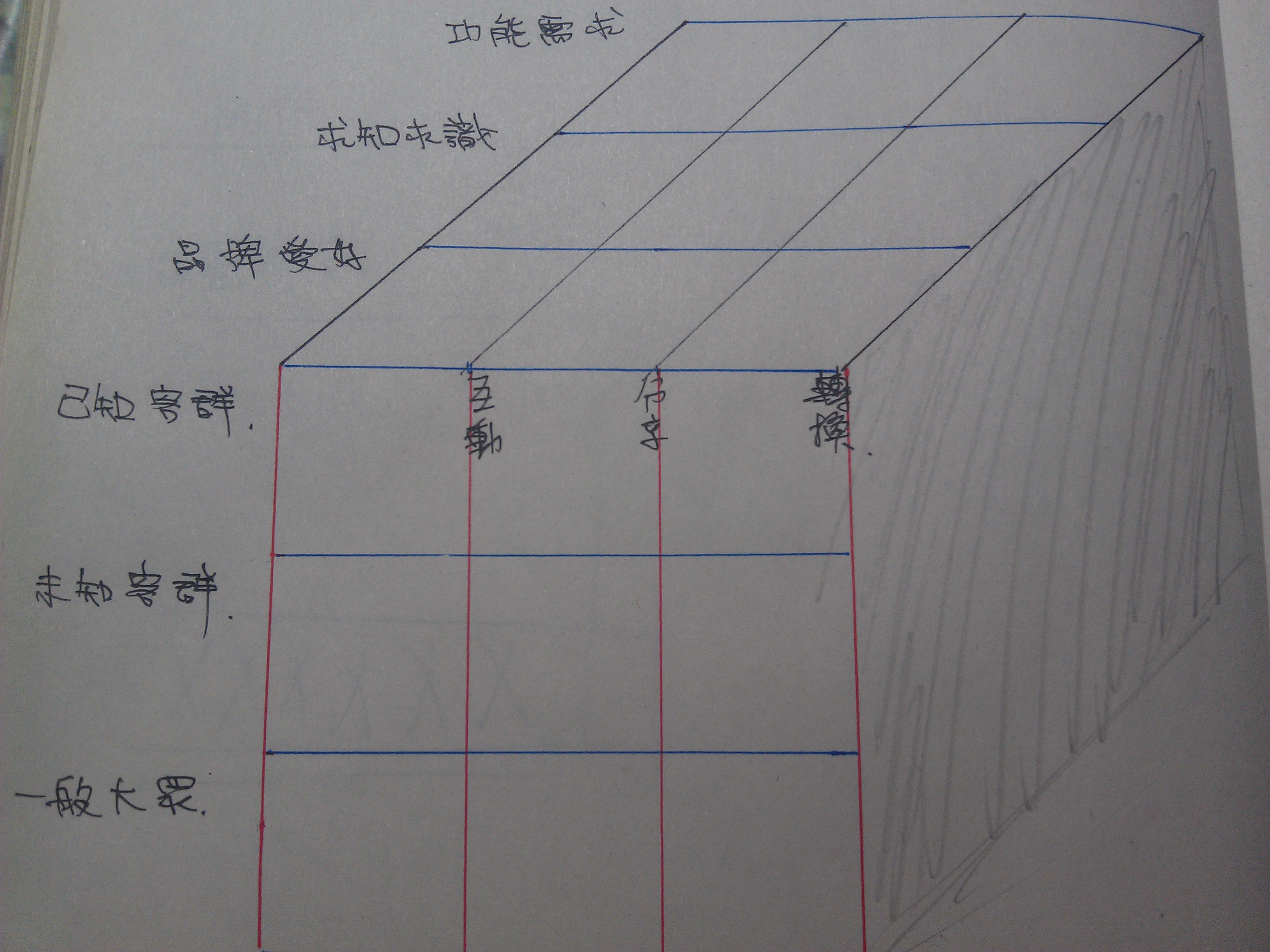

人-需求-關聯的三向圖

人-需求-關聯的三向圖

概念來自「智力結構論」[/caption] 藉此可以生出3*3*3共27種組合,例如:讓一般大眾產生品牌愛好並且分享、讓未知客群瞭解產品功能並且轉換。這樣分析,是不是比較清楚發文的目的了呢? 長期來看,對於一段時間內的內容必須要有計畫地去設計策展,在這段時間內的經營必須是引導式而且擁有最終目的的;然後根據粉絲頁的目標,去對每則文章做加權式的計算(概念一樣來自李全興老師)。 以部落格為例: 越多人分享才是我的目標,那每則文章的KPI就可以設定為: (like+discussion*4+share*13)/fans (參考來源:Facebook粉絲專頁應該求“讚”還是“分享”?) 透過一個excel來管理記錄所有文章的成效,將粉絲團在時間軸下用同一個標準進行比較, 在不同文章之間,才能夠比較出彼此的成效,並且研究出甚麼樣的策略對粉絲最有效果。 這樣才能擺脫透過facebook工具看得霧煞煞的困擾。

先放棄那塊想像中的美好吧

主管心中對於「進行社群行銷」,都有著這麼一張美好的圖形(藍線): [caption id="attachment_1867" align="aligncenter" width="300"] 開站→活動→成長

開站→活動→成長持續成長直至下次活動[/caption] 而一個好的粉絲團所帶來的收益應該長這樣(紅線): [caption id="attachment_1868" align="aligncenter" width="300"]

粉絲總人數/討論數

粉絲總人數/討論數可以一定比例的轉換出訂單或收益[/caption] 但是事實上的曲線通常會是(黑線): [caption id="attachment_1869" align="aligncenter" width="300"]

開站活動帶來極高的粉絲活動效益,但隨著經營時間推進,幾乎都是無效粉絲群,空有人數,沒有意義和營收。[/caption]

這類粉絲團有著一些共同的特徵,而這些特徵來自於對黃金經營準則的錯誤解讀,例如:

開站活動帶來極高的粉絲活動效益,但隨著經營時間推進,幾乎都是無效粉絲群,空有人數,沒有意義和營收。[/caption]

這類粉絲團有著一些共同的特徵,而這些特徵來自於對黃金經營準則的錯誤解讀,例如:

- 黃金發文時間

- 提出問題和粉絲保持互動

- 試圖用平易近人的內容打入一般人

- ....

先釐清概念

社群是一個一直存在的東西,它可不是facebook誕生之後才有的,在此引用李全興老師(老查)所述: 社群,是一群人,因為共同的事件或興趣,產生了關聯性。 此定義雖然看來籠統,但是卻清楚了點出了三件事:一群人、共同事件、關聯性。 所以,一開始作衝粉絲數的活動,會使得其中的要素:事件,被限縮在活動,關聯性也因為活動的結束而結束了。 我根據一般官方粉絲團的主要目的和溝通事項及成長歷程,先將粉絲團定義為四類:- 品牌型粉絲團

- 知識型粉絲團

- 導購型粉絲團

- CRM型粉絲團

把經營粉絲團科學化

根據企業、服務、產品的策略和發展,延伸上述定義來自問一個問題: 經營這個社群,是預期對甚麼對象?甚麼事件?產生甚麼關聯? 在此我利用一個三向圖,來說明這三個屬性可能的組合: 對象:已知客群、未知客群、一般大眾 事件:品牌愛好、求知求識、功能需求 關聯:互動、分享、轉換 [caption id="attachment_1870" align="aligncenter" width="600"] 人-需求-關聯的三向圖

人-需求-關聯的三向圖概念來自「智力結構論」[/caption] 藉此可以生出3*3*3共27種組合,例如:讓一般大眾產生品牌愛好並且分享、讓未知客群瞭解產品功能並且轉換。這樣分析,是不是比較清楚發文的目的了呢? 長期來看,對於一段時間內的內容必須要有計畫地去設計策展,在這段時間內的經營必須是引導式而且擁有最終目的的;然後根據粉絲頁的目標,去對每則文章做加權式的計算(概念一樣來自李全興老師)。 以部落格為例: 越多人分享才是我的目標,那每則文章的KPI就可以設定為: (like+discussion*4+share*13)/fans (參考來源:Facebook粉絲專頁應該求“讚”還是“分享”?) 透過一個excel來管理記錄所有文章的成效,將粉絲團在時間軸下用同一個標準進行比較, 在不同文章之間,才能夠比較出彼此的成效,並且研究出甚麼樣的策略對粉絲最有效果。 這樣才能擺脫透過facebook工具看得霧煞煞的困擾。

結語

本篇僅僅只是社群經營的其中一個部分,可以說是著重於概念的釐清。 社群經營不應該是一個「小編今天特別想到...所以...」的隨興內容,而是更有科學和計畫的內容行銷。 除了按讚和根本不知道怎麼計算出來的討論人數之外,社群一直缺乏有效的指標, 也因此讓社群行銷處在一個「看似重要卻不知道如何下手」的位置。 我很慶幸自己在接觸到行銷的最初就學到一個概念:行銷最終的目的就是銷售成績。 在此提出對於社群經營的一點看法,並且希望這件事情能夠更加科學化,除了幫助行銷人更有效的去規劃社群行銷,也希望能為企業帶來真正可見的收益。 或有不盡之處,還歡迎大家不吝賜教討論~ 萬分感激。 end.0則留言