從遙遠的教育工作進到行銷已經三年,很多實際執行遇到的問題經常困擾我,在此和各位分享一下自己奠基於客群進入品牌的假設歷程,乃至於一套客群架構。

是否有純理論的客群架構分析法

差不多在兩年前,為了要有效的區分出客群,看了不少方法,大多是作了問卷調查或銷售後才能對數據進行分群分眾,很多時候我常感到緩不濟急。

於是我問了自己一個問題:「客群分類有沒有僅基於理論就能夠分析的架構?」

目標很簡單:找出一個框架,把產品或服務名丟進框架中,就可以自然而然地找到其對應的內容和行銷的方向。

推導:消費者進入品牌的歷程

Apple可以說是近幾年來行銷的典範,每個商品都希望自己是一個「蘋果式」的品牌,但是消費者並不是無的成為品牌的信賴者的,以下是我基於需求,邏輯推導出的消費者進入品牌歷程。

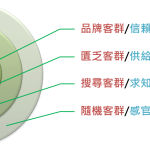

1.需求:對服務和產品有需求的是最直接的,直接在供給與需求的「需求端」,餓了會去麵包店、冷了會去買衣服,匱乏成為客群的形成原因,決定客群去留是價值;

2.品牌:從需求往內進入是價值的提升,讓這些客戶直接變成「信徒」,品牌客群對於該品牌所提供的服務和產品有一種信賴度,留住客群的是體驗、細節和感動;

3.求知:並沒有直接需求的客群,對產品和服務索求的是「知識」,留住客群的內容是知識結構的引導;

4.隨機:知的最低程度是一無所知,位在最外層的客群是隨機接觸到該產品與品牌,只能被感官所吸引。

於是我得到了一個結構:

我們假想一個理想情境:

當一個消費者被有效溝通的文宣/網站所吸引 → 決定更進一步了解該產品/服務的資訊 → 在吸收新知的過程中發掘了自己的需求 → 多次使用之後成為了品牌的忠實顧客。

於是我們可以把任何服務和產品都丟進此架構中,並參考Simon Sinek所提出的黃金圈法則去定調品牌,推測客戶會接受怎樣的溝通。

過去的謬誤澄清:社群型客戶並不存在

去年在探討客群架構時,我曾經歸納了一類社群型的客戶,介於匱乏客群與品牌客群之間,並強調團體動力學中的拉力與推力(或做吸力與斥力),認為消費者會因為需求而加入社群,最終因為社群經營得當而被拉進最核心,成為品牌客戶。

透過一年的沉澱思考,我逐漸發現社群客戶似乎不存在,在一個因產品/服務結合的社群中,他們就可以直接分為匱乏者和品牌擁護者,甚至於還有一些是為攻擊而攻擊的人們存在。

後來我認知到:社群即客群的縮影,在社群內看到各式各樣的客戶是很合理的,他本來就不會被歸納為「一種客戶」。

在另一篇探討社群的文章中,提到了社群的四種面貌:品牌型、知識型、導購型、CRM型,其實正代表著這個社群內那些客戶佔大多數,而因此有著其階段性的推廣任務;社群只是一個很不錯的推廣、擴散方式,在客群架構中是不能成為一個類別的。

未來的思考方向:顧客終身價值

「顧客終生價值」(Customer Lifetime Value)指的是每個購買者在未來可能為企業帶來的收益總和(引用自MBA智庫),如何提高並延續CLV是相當複雜而且充滿變化的挑戰。

由於在本文提出的架構中,除了一圖看到購買機率、客戶忠誠度、客戶需求與對應客群的內容設計外,其核心脈絡來自客戶進入品牌的歷程,理想中也可以藉由每個發展時期不同的客群架構,提出擴展並延續顧客終身價值的策略。

希望未來朝此方向努力,並提出一個更直覺有效的思考方式~

期許共勉之~