因為談到了Gungho賺大錢和台灣遊戲代理模式的差異性,最後好像不得不為這一個系列做一個整理,來看看:到底遊戲代理這件事,會出現甚麼樣的大問題…

本文至少會提到兩種東西:損益平衡和產品生命週期,我都只是略懂,還請各位看官多多指教、高抬貴手…

[title]第一個危機 – 代理遊戲的損益平衡[/title]

一般的損益平衡會是像上圖這樣,有固定成本、變動成本和銷售收入。

固定成本是保證絕對確定要支出的那些東西,變動成本則在銷售後開始往上加疊,獲利則從零開始,待損益平衡點後(銷售收入超越總成本)時,稱為獲利。

變動成本和獲利都有自己的斜率,兩者則會互相影響到損益平衡點出現的銷售量(時間)。

跳回來看看在代理遊戲時,遊戲廠商所面對的三大數據是怎麼回事:

固定成本:代理遊戲時合理產生的各種費用 = 簽約期間支出+簽約金+權利金+合約中載明違約事項

變動成本:開始營運後合理產生的各種費用 = 硬體維運 + 人事維運(程式 + 視覺 + 客服 + …) + 行銷費用(行銷 + 業務 + 廣告 + …)

銷售收入:業內收入(遊戲性收入 + 非遊戲性收入) + 異業合作收入

看到這裡還沒有很痛苦的人我就很佩服了…

總之,正式營運前已經請了一批人花了一筆錢,弄了一個遊戲進來之後,還有一批人要再花一筆錢,這些錢全部都要從玩家身上賺回來,問題是,怎麼賺?

實際的情況會更接近下圖(紅線):

第零階段-代理作業:三個月以至於九個月的準備和簽約事宜,可能還要加上更前面的產品探索。

第一階段-廣宣上線:在一周至一個月內,因為前期的廣宣和代理時的各種消息,遊戲一開,大量玩家湧進,此時出現較高的斜率,快速衝出銷售收入。

第二階段-遊戲難度:上線一段時間之後,玩家開始研究攻略以及困於其門檻,銷售收入減緩。

第三階段-優惠促銷:代理商祭出各種活動、優惠、促銷,激出大量消費力,斜率再次上升,快速衝出銷售收入。

第四階段-冷卻:練得玩得都差不多了,可能還出現了外掛,負面聲音出現,銷售收入再次減緩。

第五階段-社群黏著:大量玩家造成話題與社群影響,開始出現一群一群的人加入遊戲,斜率再次上升,快速衝出銷售收入。

第六階段-損益平衡:此遊戲已經累積了足夠的玩家,可以和變動成本打平,開多少時間都是賺,想衝多一點就辦活動;也可以抽人力、擺爛放掉,反正賺回來了。

代理遊戲的危險處在於:他可能根本過不了第一階段就死了,或是在任何一個階段「過不去」。

但是也很有可能光在第一階段就衝出損益平衡,為公司帶來大量營收…

這是遊戲公司必須完全仰賴業內收入的結果,所以市面上有很多變形的做法,像是點卡、異業合作,這都是在遊戲之外賺取利潤。

玩家如果不買單!!!

那遊戲就只剩下成本沒有利潤囉…

[title]第二個危機 – 產品生命週期[/title]

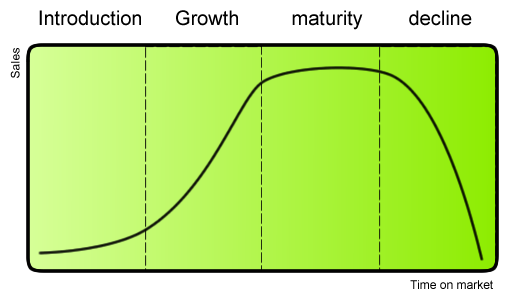

每個產品都會有一個生命週期曲線,也就是說,產品最終會自然的被市場、時間給淘汰死亡,但是時間長短會根據商品的特性略有不同。

所以遊戲公司和所有的公司一樣,為了要讓公司擁有穩定的獲利,他必須要多個產品生命週期重疊,在一個遊戲收入最好的時候,準備開始另一個遊戲。

藉由疊合多款週期,成本和利潤都會墊高,可能最後賺到的錢並不會特別多,但是營收數字會變得很漂亮。

再回頭想想損益平衡表吧。

當遊戲廠商試圖代理第二款、第三款、第N款遊戲,負責代理的人員和負責營運的人員都已經固定下來,除非單一遊戲內部人員刪減或輪調,否則遊戲代理公司必須不斷的膨脹,來應付自己的產品維運需求和持續開發代理商品。

但是代理遊戲的品質卻不是管控在自己手上,遊戲能夠持續下去與否,也是看玩家的胃口,這感覺上好像不是這麼有把握的事情…

所以在同一個時間內,可能要出兩三款遊戲,來保證至少有一款是可以成功得到獲利的,於是乎,需求的人力和成本就更上升了…

這時候你是否已經和我一樣,看到了一顆可怕的氣球,不斷地被吹大、吹大…

但是一旦玩家失去信心或胃口,又或者是市場上出現了極有競爭力和取代性的商品 — 像是手機遊戲,那這個一直成長的美夢,就會瞬間消失。

更可怕的是,因為長期代理遊戲,失去了開發和新創的能力,面對市場的突然變動,代理商居然只有任其滅亡的份…

這…我不認為是任何遊戲產業從業人員願意見到的。

[title]開發遊戲難道就沒有這些問題?[/title]20130221新增

因為有朋友和我積極地討論了,所以增寫這段,是的,開發型的廠商曲線和上面並沒有任何差異。

那為什麼本文推開發而棄代理呢?

我們試圖把時間線拉得更長,來看看一個長治久安、永續經營的企業。

研發會為一間企業帶來許多優勢:智財權、專利、關鍵技術、人才培訓、經營經驗,公司內部可以很簡單的透過員工開發條款鎖住這些財產。

這些東西都不是現在市面上所見的「我只想徵選即戰力加入企業」的心態。

再回到損益平衡,看看獲利的部分吧,代理的模式大大縮限了獲利的管道,而開發是有可能得到額外的成績的。

像是影像處理技術、程式演算法、遊戲內角色的周邊商品…最好的例子就是《仙劍奇俠傳》了,還搞到拍電視…

代理的時候你別說要想賣,光是你想改,都還得經過同意,搞得不好還會吃上官司。(《石器時代》)

台灣的投資人和老闆都非常短視,希望看到的是三個月的成效和財報,所以才走上代理遊戲這條不歸路。

有朝一日,當市場上出現截然不同類型的競爭者(尤其遊戲業非常快速),或是代理商決議拉高代理成本,遊戲代理商只有更難走下去…

不論從產品販售或是成本的角度來看,風險都非常的高。

開發是一種長期的能量累積。

Rovio花了五年做出憤怒鳥,軒轅劍也是DOMO小組成立四五年之後才問世。

一個從不斷開始開發而成長的公司,有可能是一種解決之道;不然大企業就要有能力去採買小公司擁有的創新與開發能量。

在他成為十億的競爭對手前,先用一千萬把它買下來…採購也是要有能力的耶~

絕對不是公司撥一筆預算亂買亂花啊~

相信加上這段,可以讓本篇的論述更加嚴謹。

[title]結語 – 百足之蟲,死而不僵[/title]

在上一篇談到遊戲獲利要素時有提到:台灣的遊戲一直都還是個「不入流」的產業。

說真的,我不了解為什麼會走到現在這個局面。

所幸,百足之蟲、死而不僵,既已為大企業,就還有一定掙扎存活的本錢,短期內不至於大量滅亡。

即便一年之間大多遊戲產業的股價砍半或三分之一,大家依舊努力「撐著」,只是越來越失去變通的彈性和轉彎的空間…

上一篇之所以說了一大堆屁話,重點在於,台灣在遊戲業曾經輝煌過,未來何嘗不能再輝煌一次?

只能希望這些主事者能更把眼光看向未來…

台灣還是很美好而且有希望的。

像即將問世的《勾玉忍者》我覺得就極有可能重演20年前大宇的黃金時期,一款好的遊戲,讓玩家感到好玩、感動,和製作者深深的愛。

所有玩遊戲、做遊戲的人,都應該是因此開始…

期待,也共勉之。

end.